点击上方 “晓敏青春说 ” → 点击右角“...” → 点选“设为星标 ★ ”配资炒股查询

如果说,这是你的孩子——

你和丈夫都是顶级名校毕业,但孩子却14岁辍学;

他不去上学,也不跟你们说话,只是整天把自己关在房间里;

在学校的每次考试,对比你以前的傲人成绩,孩子却总是排名倒数;

如果就此允许他,他的最高学历,只有初中……

这样的孩子,你能接受吗?

作为父母,我们要如何把一个不擅长学习的孩子养育好?

是竭尽全力把他拉回校园,尽力托举他一把?

还是允许他按照自己的方式过这一生,或许日后在社会上吃苦?

这是我最近看到的一个极其触动我的故事。

这个故事中的妈妈,不是别人,她是北大教授——赵冬梅。

顶着北大名校头衔的她,却要用长达39分钟的公开演讲,真实讲述自己养育“学渣”儿子的觉醒与拉扯。

她用了10年时间,完成了一场超脱世俗标准的“托举”。

父母转念,

“学渣”孩子会变“天才”

跟大多数父母一样,身为北大教授的赵冬梅,对于孩子的学习也是后知后觉的。

儿子泱泱从出生后,她希望孩子健康快乐就可以。

她从未担心过儿子泱泱的学习问题,总觉得:

学习这点事儿,我的儿子总应付得来吧。所以从未给孩子报过补习班。

直到多年后儿子开始厌学,她才惊觉:原来我的儿子,一直在学校水土不服,异常痛苦。

泱泱在一次考试中考了89分,全班排最后三名。

还有一次,赵冬梅被老师叫到学校,她发现在一沓95、97分的卷子中,儿子的90分显得格格不入。

孩子因为落后的学习成绩,在学校里成了“差生”。

他在一次次考试中体验挫败和失落。

他开始厌学,整日把自己关进房间里,不跟父母交流,直到晚上父母睡下,才肯出来。

赵冬梅也因为孩子的成绩,被频繁叫到学校,体验为人父母的自责与失望。

她一边害怕孩子出现更糟糕的情况,一边叩问自己:

我的孩子,真的这么糟糕吗?

赵冬梅的内心静定下来后,她找到了一个更真实的答案:

儿子泱泱除了成绩以外的闪闪发光的品质,动手能力、组织才能,在分数至上的评价体系里,统统被归零处理。

当父母愿意放下焦灼与不安时,心就会安静下来。

心静则生慧,赵冬梅的心念开始发生转动。她对儿子的关注重点,从外境的“学习成绩”转移到了“孩子本身”。

她知道儿子喜欢做手工,于是投其所好,和儿子一起粉刷墙壁,家里的客厅焕然一新。

她还从宜家采购一批新家具,书柜、液压床等,让儿子主导组装。

在这些创造性的劳动中,泱泱重新找回了自信与价值感。

赵冬梅也发现,儿子在做自己擅长的事情时,好像统领全局的“工程师”,把每件事情都干得漂漂亮亮。

原来,一个孩子优秀与否,并不局限于试卷上的高分。

在当下这个标准化教育的时代,我们的父母都被植入了一个根深蒂固的认知:

分数高低,决定了一个孩子未来的价值。

但其实,每个孩子都带着独特的天赋降临人间,有的擅长做题,有的擅长沟通,有的动手能力超群。

正如心理学家加德纳提出的“多元智能理论”,人类智能至少有八种不同的表现形式。

语言、数理、运动、人际……等,每个方面同等重要。

那个在传统教育中\"失败\"的孩子,可能在另一个维度,正是天才。

当父母愿意向内觉知,不被世俗意义的优秀标准绑架,孩子本来的样子就会浮现。

这份真实的“看见”,会让那个躲在房间里的厌学少年,慢慢走出来。

父母破执,

孩子会完成更深的自我探索

儿子虽然状态好了很多,但赵冬梅依旧期待他能够重回校园。

于是她开始为儿子寻求新的机会:在国内休学,那么换一个地方呢?

赵冬梅决定把儿子带到美国学校调整。

但在疫情期间发生的一件事,让赵冬梅再次看见——或许自己人生走过的路,并不适合孩子。

当时儿子一个人从美国回到国内,其中最棘手的问题,是确保48小时的核酸证明,在转机到加拿大时依然有效。

所以,需要在美国登机时,不早不晚地拿到报告。

然而,当报告迟迟未出时,在国内的赵冬梅已经慌了,建议儿子改签。泱泱却出奇的冷静:再等半小时应该可以。

原来他早提前做了几次核算检测,精确推算出拿到报告的时间。果然,半小时后,电子版的检测结果准时抵达。

后来又出了点小插曲,但泱泱给领事馆打了电话,都及时解决,顺利回国。

直到这时,赵冬梅才意识到:学校教育,并不是唯一的教育。

这一次艰难的跨国转机,她看到了儿子掌控复杂局面的能力,沟通协商的能力,以及超越年龄的冷静与周全,甚至超过了自己。

而这些能力,又有哪一项是学校教出来的呢?

那一刻,赵冬梅真正意识到:孩子脚下的路,不是只有父母规划的那一条路。

我们总觉得,孩子的成长,必须遵循既定的轨道。

小学、中学、大学,按部就班,一步都不能错啊。

因为这条成才的路径是“确定”的,是“安全”的,是“被社会认可”的。而偏离轨道,意味着未知,而未知,让人充满恐惧。

但其实,现代学校制度不过百余年,而人类几千年的文明中,学习的方式从来不止一种。

孔子周游列国是教育,匠人师徒相传是教育,孩子在社会中摸爬滚打同样是教育。

有些孩子的光芒,注定要在“非标准化的土壤里”才能绽放。

我们总希望孩子走唯一正确的道路,却忘了,人生的精彩,常常诞生于偏离轨道的自我探索。

父母松手,

孩子会找到自己的生命课题

一点点看见孩子在别处的优秀,赵冬梅有喜悦,但心底还是有顾虑。

“14岁辍学,我的儿子最高学历只有初中?”

作为一位历史学者,她还是无法彻底接纳这个事实。

所以孩子每一次变好,她都会回到最初的执念:“是不是可以送回学校了?”

她陪泱泱补课,送他去美国读书,寻找替代性的教育机构……她以为,只要自己足够努力,就能“修正”孩子的人生。

可越是紧握“我必须对孩子的人生负责”的执念,孩子反而越挣扎。

泱泱也曾暂时回到学校,能够及格,但他依然痛苦。

学校的日子,他是一天天“煎熬”下来的。

心理学家卡尔·罗杰斯曾说:“真正的爱,不是塑造对方,而是允许对方成为他自己。”

真正的负责,不是强行替孩子选择人生,而是给他试错的自由,并在他跌倒时稳稳接住他。

后来,赵冬梅终于跟自己心中那个“优秀的标准”和解。

如果孩子走自己的路也可以过得很好,那我为何不放过自己呢?

当儿子深夜骑山地车散心,她不阻拦,只希望他回家时说一声“妈妈我回来了”。

当他迷上赛车摄影,她不奢望他“找个稳定工作”,而是帮他转发作品,骄傲地向朋友介绍。

她也终于对儿子说出那句,“回学校或者不回去,现在你来做选择。”

她只提了一个要求,那就是“不上学可以,你要更加努力地学习。”

泱泱选择了后者。

他的生命课题,或许不是像父母一样,成为北大象牙塔里的佼佼者。

而是像野草一样,在荒原中长出旺盛的生命力。

后来,他成了摄影师,做着自己热爱的事情,跟拍国际赛车比赛,被业内前辈称赞“节奏感和文字都很好”。

他成了那个能立足社会,能为他人做贡献,能活出自我价值的人。

只是他的路,跟大多数人不一样。

就像赵冬梅后来感慨的,泱泱带我看到了象牙塔以外广阔而有趣的世界,他也成了我欣赏的成年人。

其实,养育孩子的过程,是孩子的成长之路,也是父母的觉醒之路。

一次次给到孩子真实的看见,松解自己内心在孩子身上投射的固定标准。

或许,父母真正的托举,不是拽紧,而是松开。

松开,不是放弃,而是用更包容的眼光看待成长。

给他犯错的空间,信任他有爬起的力量,欣赏他走出与我们预期不同的道路。

就好像哲学家克里希那穆提曾说:

教育的目的不是让你适应社会模式。相反,它是要帮忙你完全地,深入地,充分地了解所有事物,然后从社会模式中突破。

当我们不再握紧那份标准答案,孩子反而会找到令人惊喜的生命课题。

参考资料:

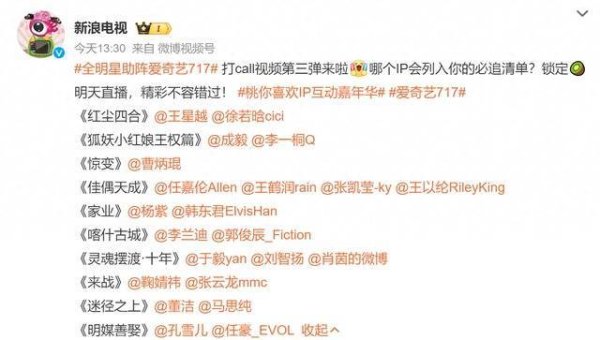

一席少年《上次我来一席的身份是北大教授,这次是一位辍学孩子的妈妈 | 赵冬梅 一席少年第18位讲者》

如果孩子厌学、抑郁、沉迷手机价值观偏差、亲子关系紧张…可以添加老师,我们会第一时间为您答疑解惑~

富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。